Глава 2.

|

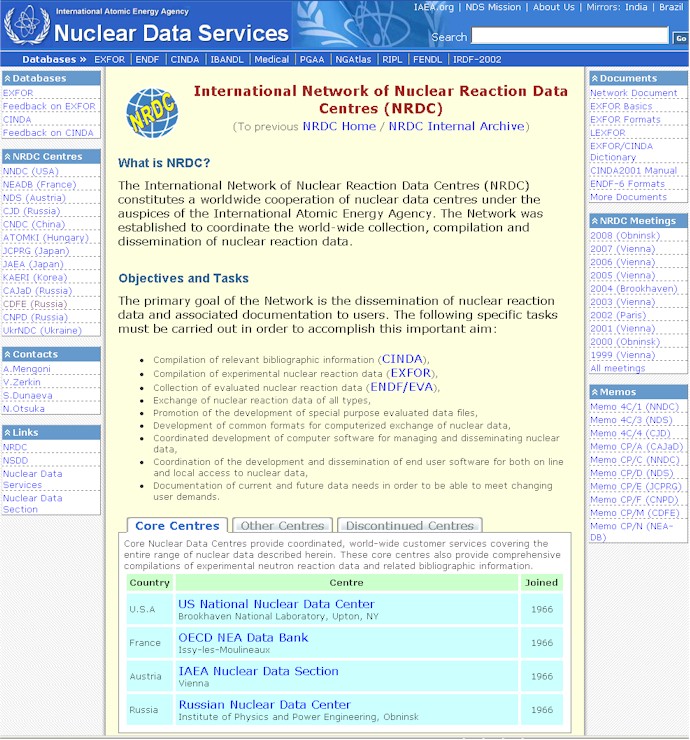

Рис. 1. Главная страница Web-сайта Международной сети Центров данных по ядерным реакция МАГАТЭ. Указаны Основные Центры сети. |

Рис. 2. Специализированные Центры ядерных данныхМеждународной сети МАГАТЭ. |

2.2. Web-сайт Центра

данных фотоядерных экспериментов НИИЯФ МГУ

– система реляционных баз ядерных данных

В настоящее время на Web-сайте ЦДФЭ пользователям предоставляются 11 баз данных - БД [2 - 9]:

- «База данных по ядерным реакциям» (http://cdfe.sinp.msu.ru/exfor/index.php)

– огромное количество характеристик (выходы, сечения, функции возбуждения реакций, энергетические, угловые, зарядовые, массовые и другие распределения частиц-продуктов реакций, поляризации, анализирующие способности, корреляции и др.) ядерных реакций под действием самых различных налетающих частиц;

- «База ядерно-спектроскопических данных” (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/ensdfr.html)

- БД «Параметры основных состояний ядер» (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/gsp.en.html)

- БД «Публикации по ядерной физике» (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/nsr/Search_form.shtml)

- БД «Параметры гигантского дипольного резонанса, сечения фотоядерных реакций» (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/gdrsearch.html)

- БД «Индекс фотоядерных данных c 1955 г.» (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/pnisearch.html)

- «Карта параметров формы и размеров ядер» (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/nsr/defchart/defmain.html)

- «Калькулятор порогов и энергий ядерных реакций» (http://cdfe.sinp.msu.ru/muh/calc_thr.shtml)

- «БД значений волновых функций» (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/wftables/FirstPage_eng.htm)

- БД «Вероятности внутренней конверсии изомерных переходов малой энергии» (http://cdfe.sinp.msu.ru/cgi-bin/convers.cgi)

2.3. Возможности базы данных по ядерным реакциям системы EXFOR

БД

по ядерным реакциям EXFOR(EXFOR - EXchange FORmat [13]) включает в себя огромное количество

данных по ядерным реакциям под действием фотонов, нейтронов,

заряженных частиц и тяжелых ионов. В настоящее время БД

содержит(более 250 тысяч работ, свыше 2 миллионов наборов данных, ~

500 Мб) разнообразные данные (выходы, полные и парциальные сечения,

спектры, угловые, зарядовые, массовые распределения, поляризации,

анализирующие способности, и т.п.) по ядерным реакциям. БД позволяет

по большому числу признаков и их сочетаний подбирать данные для любых

реакций (налетающая и вылетающие частицы, конечное ядро), энергий

и/или углов, типов пучка, детектора, лаборатории, авторов и т.д. и

т.п.; подобранные данные, как правило, представлены в виде графиков и

таблиц.

Эта БД включает

в себя данные по всем сечениям фотоядерных реакций из широко

известных специалистам Атласов и других справочно библиографических

изданий [11, 14 - 19].

База данных предназначается для

решения информационно исследовательских задач как

фундаментальных, так и прикладных исследований в области ядерной

физики и большого числа смежных областей. Поисковая система базы

данных обеспечивает пользователю возможность поиска (по отдельным

значениям параметров, по их диапазонам и наборам) по конкретным

параметрам, определяющим исследованную реакцию:

- ядро мишень;

- налетающая частица;

- тип пучка налетающих частиц;

- вылетающая(ие) частица(ы);

- конечное(ые) ядро(а);

- определенная характеристика (выход, сечение, энергетический спектр, угловое распределение и т.п.) реакции;

- энергии налетающих частиц;

- углы вылета вылетающих частиц;

- метод;

- установка;

- детектор;

- полная библиографическая ссылка;

- фамилии авторов (не только первого);

- институт (лаборатория).

Поисковая форма

БД по ядерным реакциям приведена на Рис. 3 - 5.

По

сравнению с поисковой системой аналогичного назначения, разработанной

в Секции ядерных данных МАГАТЭ (зеркало – в НЦЯД США),

поисковая система ЦДФЭ имеет режим так называемой “обратной

геометрии – Inverse Geometry” (Рис. 3), позволяющей в

едином запросе получать данныедля

обеих комбинаций типа “ядро-мишень – налетающая частица”

при соответствующем пересчете энергий.

В результате выполнения

запроса пользователю выдается таблица (Рис. 5), в которой

представлена краткая характеристика каждой публикации,

удовлетворяющей параметрам запроса, в данном случае – сечения

всех реакций под действием γ-квантов

на ядре-мишени 26Mg.

В случае необходимости

пользователь может получить:

- расширенное описание заинтересовавшей его работы, позволяющее ему визуально оценить данные (Рис. 6);

- некоторые дополнительные характеристики эксперимента (Рис. 7);

- фрагмент исходного файла EXFOR (Рис. 8), содержащего числовые данные;

- полную библиографическую ссылку (Рис. 9) на оригинальную публикацию, данные из которой были включены в обсуждаемый раздел БД EXFOR.

Следует отметить, что с точки зрения обеспечения условий анализа с единых позиций данных, полученных в различных экспериментальных условиях, обсуждаемая БД предоставляет пользователям целый ряд уникальных возможностей подбора данных:

- определенного типа;

- полученных с помощью фотонного пучка конкретного типа;

- полученных при использовании детекторов конкретных типов;

полученных при использовании конкретного метода обработки (извлечения информации о сеченииреакции из ее экспериментального выхода);

- полученных в определенной лаборатории (на определенной установке).

Рис. 3. Поисковая форма БД по ядерным реакциям (верхняя часть). |

Рис. 4. Поисковая форма БД по ядерным реакциям (средняя часть). |

Рис. 4. Поисковая форма БД по ядерным реакциям (нижняя часть). |

Рис. 5. Выходная форма запроса относительно данных по сечениям всех известных реакций под действием γ–квантов на ядре 26Mg. |

Рис. 6. Визуальное представление данные по сечению реакции 26Mg(γ,p) из раздела БД с номером L0125003. |

Рис. 7. Дополнительные характеристики эксперимента по определению сечения реакции 26Mg(γ,p) из раздела БД с номером L0125003. |

Рис. 8. Фрагмент исходного файла EXFOR с номером L0125003, содержащий числовые данные по сечению реакции 26Mg(γ,p). |

Рис. 9. Фрагмент БД «Публикации по ядерной физике (База данных "NSR")», содержащей полную библиографическую ссылку на оригинальную публикацию, содержащую данные по сечению реакции 26Mg(γ,p), включенные в исходный файл БД EXFOR с номером L0125003. |

- Ed. by V.G.Pronyaev, The Nuclear Data Centres Network. IAEA Nuclear Data Section, INDC(NDS)-401, IAEA, Vienna, Austria, 1999.

- И.Н.Бобошин, В.В.Варламов, Е.М.Иванов, C.В.Иванов, Н.Н.Песков, М.Е.Степанов, В.В.Чесноков. Труды Всероссийской научной конференции «Научный сервис в сети Интернет». Новороссийск, 2001 г., с. 19.

- В.В.Варламов, C.Ю.Комаров, Н.Н.Песков, М.Е.Степанов, В.В.ЧесноковТруды Всероссийской научной конференции «Научный сервис в сети Интернет», 2002 г., с. 58.

- И.Н.Бобошин, Р.Ж.Валиев, В.В.Варламов, C.Ю.Комаров, Н.Н.Песков, С.Б.Сёмин, М.Е.Степанов. Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети Интернет», 2003 г., с. 47.

В.В.Варламов, C.Ю.Комаров, С.Б.Сёмин, В.В.Чесноков. Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети Интернет», 2003 г., с. 52.

- И.Н.Бобошин, Д.Д.Бранец, В.В.Варламов, C.Ю.Комаров, Э.И.Кэбин, Ли Чжон Чжу, Н.Н.Песков, М.Е.Степанов, В.В.Чесноков. Труды Всероссийской научной конференции«Научный сервис в сети Интернет», 2004 г., с. 22.

- И.Н.Бобошин, В.В.Варламов, В.В.Вязовский, С.Ю.Комаров, Н.Н.Песков, М.Е.Степанов, В.В.Чесноков. Труды Всероссийской научной конференции «Научный сервис в сети Интернет: технологии распределенных вычислений», 2005 г., с. 156.

И.Н.Бобошин, В.В.Варламов, С.Ю.Комаров, Н.Н.Песков, М.Е.Степанов, В.В.Чесноков. Труды Всероссийской научной конференции «Научный сервис в сети Интернет: технологии параллельного программирования», 2006 г., с. 198.

- И.Н.Бобошин, В.В.Варламов, С.Ю.Комаров, В.Н.Орлин, Н.Н.Песков, В.В.Чесноков. Труды Восьмой Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции», Суздаль, Россия, 04 – 06 октября 2005 г, ISBN 5-8397-0476-8, Издательство Ярославского государственного университета, 2006, с. 145.

G.Audi, A.H.Wapstra, C.Thibault. Nucl.Phys., A279 (2003) 337.

- E.G.Fuller, H.Gerstenberg. Photonuclear Data - Abstracts Sheets 1955 - 1982. NBSIR 83-2742. U.S.A. National Bureau of Standards, 1986.

N.J.Stone, Atomic Data and Nuclear Data Tables, 90 (2005) 75

- Ed. by V.McLane, EXFOR Systems Manual. Nuclear Reaction Data Exchange Format. BNL-NCS-63330, BNL, NNDC, USA, 1996.

S.S.Dietrich, B.L.Berman. Atomic Data and Nuclear Data Tables 38, 1988, 199.

- A.V.Varlamov, V.V.Varlamov, D.S.Rudenko, M.E.Stepanov. Atlas of Giant Dipole Resonances. Parameters and Graphs of Photonuclear Reaction Cross Sections. INDC(NDS)-394, IAEA NDS, Vienna, Austria, 1999.

В.В.Варламов, В.В.Сапуненко, М.Е.Степанов. Фотоядерные данные 1976-1995. Указатель. -М.: Издательство Московского государственного университета, 1996.

B.L.Berman, and S.C.Fultz. Rev.Mod.Phys. 47 (1975) 713.

T.Asami, T.Nakagawa. Bibliographic Index to Photonuclear Reaction Data (1955 – 1992). Japan Atomic Energy Research Institute. JAERI – M 93-195, 1993.

- Ed. By A.I.Blokhin, M.B.Chadwick, T.Fukahori, Y. Han, Y.-O.Lee, M.N.Martins, S.F.Mughabhab, P.Oblozinsky, V.V.Varlamov, B.Yu, J.Zhang. Handbook on Photonuclear Data for Applications. Cross-sections and Spectra. International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-1178, 2000.